A morte de Marat: as coisas que fazemos por amor

Fal Vitiello de Azevedo – Acadêmica Correspondente

Jacques-Louis David amava Jean-Paul Marat.

Eram amigos, camaradas revolucionários, um entendia profundamente os anseios e moveres do outros.

As palavras de Marat, as imagens de David circulavam pela França pré e pós revolucionária anunciando os ares frescos da República, do Neoclassicismo, do Iluminismo, da liberdade.

Quando a notícia da morte de Marat alcançou David já era noite, ainda que o amigo tivesse sido assassinado perto da hora do almoço. David estivera envolvido em uma reunião com o primo, Debret.

Debret era um pintor de notável talento que, para além de cuidar de sua carreira ainda administrava o ateliê de David, uma operação complicada que mantinha muitos aprendizes, jovens artistas, funcionários de manutenção, carpinteiros, preparadores de tela, moldureiros, gesseiros.

Os fornecedores nem sempre cumpriam o que prometiam, os clientes faziam exigências absurdas, as modelos eram fugidias, as musas, instáveis e naquele julho de 1793 as chuvas da recém-acabada primavera haviam deixado de lembrança uma série de infiltrações em diferentes depósitos do complexo que abrigava monsieur David e seu universo.

Hélas, um estúdio de pintura daquele porte exigia uma operação de guerra por dia. David e Debret passaram boa parte do 13 de julho fazendo contas, estudando propostas, concedendo cartas de recomendação e maldizendo os pedreiros que não tinham aparecido para começar as obras.

David ouviu a notícia que a sempre gentil Mme Céline Elise, a guarda-livros do ateliê, lhe transmitiu. Então, desabou, sentando-se na ponta de um caixote empoeirado, apoiando o rosto nas mãos suadas, sem ar nos pulmões, sem sangue circulando nas veias. Um assistente obsequioso correu para buscar um copo d’água, mas outro assistente, cuja carreira agora me parece bem mais promissora, conjurou um copo de vinho que maître David bebeu sem interrupção.

Debret, ao seu lado, mão em seu ombro, abanando a cabeça e rezando pela alma de Marat, chorava em silêncio.

Mon ami, mon ami, mon cher ami.

Refeito, ou algo perto disso, David correu para a casa de Marat. Instintivamente, antes de deixar seu ateliê, agarrou seus cigarros, um bloco de rascunho – caríssimo, diga-se –, e carvão. Haveria ali alguma coisa que valesse seu traço ou, enfim, sua respiração?

Ao entrar, porém, no banheiro sóbrio da casa do companheiro, vencendo barreira após barreira de populares, políticos, amigos e policiais, David estancou, paralisado. Soube imediatamente que seu traço naquele momento, mais do que inútil, seria desrespeitoso.

Assemelhava-se ao inferno la salle de bain, a peça da casa onde seu querido Marat passava a maior parte de seus dias imerso em água morna e ervas medicinais – vítima dos ardores de uma doença de pele apanhada nos esgotos de Paris nos velhos tempos, quando os revolucionários se escondiam da polícia e da morte certa, ao mesmo tempo em que combatiam as injustiças da Monarquia.

Sangue.

Sangue para todo lado.

A assassina Marie-Anne Charlotte Corday d’Armont, de 24 anos, filha de família da pequena nobreza, abalada ao testemunhar a morte de tantos parentes e amigos pela guilhotina, cravara uma faca no peito de Marat após deslizar pela porta do número 30 da rue des Cordeliers alegando ter nomes de traidores a entregar para alimentar a máquina de matar da revolução.

Mademoiselle d’Armont buscava vingança. Considerava Marat um animal descontrolado, um dos principais responsáveis pela matança que se seguira à morte da pobre rainha, do querido rei e de seus adorados bebês.

Enquanto liberava os nomes que lhe vinham à mente, mademoiselle d’Armont aproximou-se de Marat e enfiou no peito dele uma faca comprada pouco antes, a faca que chamou sua atenção na vitrina duma loja qualquer.

Mademoiselle d’Armont não contava com o grito de Marat, Aidez, ma chère amie!, foi o que contou a David o dramático inspecteur Yannick Océane que não parecia afetado pelo sangue, pela visão do sangue, pelo cheiro do sangue que envolvia todas as pessoas presentes, todos os objetos, o ar, a luz bruxuleante das velas acesas no ambiente.

Mademoiselle d’Armont não contava com a gritaria que se seguiria dentro da casa, na frente da casa, na rua, com os populares enlouquecidos ao tomarem conhecimento do ocorrido querendo espancá-la até a morte, com os gritos dos cavalheiros de cabeça mais fria que conseguiram, por fim, convencer a multidão a soltá-la e permitir que a escoltassem até a cadeia, com seus próprios gritos de pavor – não de culpa. A moça é descendente por parte de mãe do grande Pierre Corneille, monsieur David, o senhor imagine, concluiu Océane.

Se não quisesse tão bem ao amigo David já estaria fora dali há muito tempo. O amor o fazia permanecer, o amor o levava a querer saber mais, como se entender o que acontecera pudesse impedir aquela tristeza tão recente, fazer voltar o tempo, voltar a vida, o riso, a raiva, as certezas, as palavras exatas do seu querido, querido Marat.

Mon ami, mon ami, mon cher ami.

O corpo do amigo parecia um manequim arrumado com mau-gosto e crueldade, desfigurado, rasgado, perdido. David queria abraçá-lo e a repulsa, ao mesmo tempo, o impedia de se aproximar. Talvez não houvesse tanto sangue, monsieur David, se a faca cravada no peito de monsieur Marat não tivesse sido arrancada dali por um criado afoito e bem-intencionado que, ao ver o mestre em seus estertores, quis livrá-lo da dor, da agonia. O pobre moço arrancou a faca – que sequer estava à vista naquele momento, reparou David – o sangue correu e, bem, o resultado é esse que o senhor vê.

Por que esse corpo ainda não foi levado daqui, mon cher inspecteur Océane?, perguntou David, ainda que incapaz de ouvir a explicação.

Vencido pelo cansaço, pela culpa, pela imensa tristeza, David deixou a sala de banho, deixou a casa, deixou a rua, largando bloco e carvão e seus cigarros para trás, as botas meladas de sangue, do amigo, do sangue do amigo.

Mon ami, mon ami, mon cher ami.

Dias depois, Paris ainda agitada com a com a morte violeta de Marat e David mais calmo e com muita dor de cabeça – tinham sido três dias de bebedeira.

Acomodado em seu ateliê, sob a luz primeira da manhã, o pintor trabalhava furiosamente na ideia que o tomara desde que deixara as brumas do regime de álcool: a morte de Marat.

A cena do crime cuja imagem não o deixava em paz, David tinha total consciência, tinha de ser alterada. Completamente alterada. Aquela não era digna da morte duma personagem da estatura de Marat, da importância para a pátria francesa de Marat.

A fatalidade que se abatera sobre o corpo do amigo, seu amigo, não poderia, não deveria, passar à posteridade daquela maneira que ainda lhe causava arrepios, pesadelos.

Pelos dias seguintes, Marat seria imortalizado como o grande homem que fora em vida, o grande homem que seria na morte.

Febril – esboço após esboço jogado no chão e recolhido por um auxiliar cuidadoso e organizado –, David planejou e ergueu a obra, a cena, a consagração.

Mon ami, mon ami, mon cher ami.

*

Em 14 de novembro de 1793, momentos antes que a tela fosse levada por monsieur Dimitri em sua telega – uma carroça russa forte e estável, extremamente confiável para o transporte de cargas delicadas – David ordenou que a lona ainda não amarrada fosse removida para que admirasse a pintura mais uma vez.

Sua esposa, também Charlotte, perto dele, ao ver a tela pronta apertou levemente o braço do marido. Uma dama não demostraria surpresa em público, mas a pressão dos dedos dela sobre a pele do marido e seu soprado Mon Dieu, mon amour, qu’as-tu fait cette fois? eram tudo de que David precisava.

Atrás deles, girando a boina nas mãos, um muito emocionado Dimitri – o cavalheiro russo e caolho que venerava David com a delicada adoração que pessoas que se consideram de classe inferior admiram as que consideram acima delas e que transportava todas as telas de maître David sempre que convocado – esperava, tocado pela tristeza, pela beleza, a autorização para que homens cobrissem novamente o corpo do pobre monsieur Marat e o levassem dali para a Convenção Nacional, onde seria exibido aos seus pares e depois à população de Paris.

*

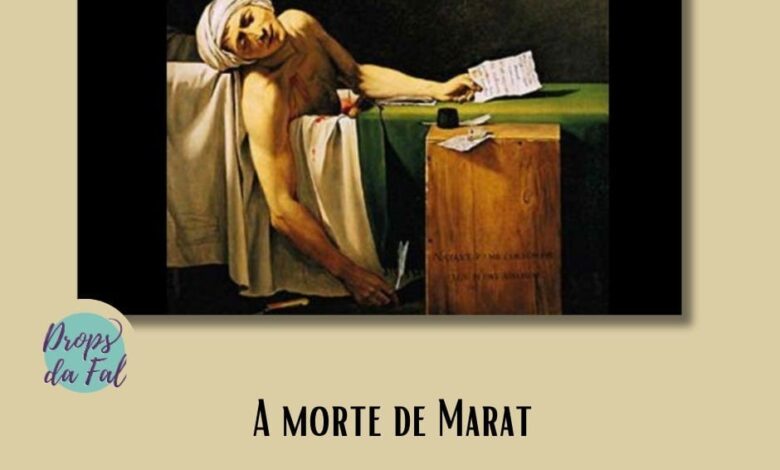

O que deixara Mme David sem fôlego, num primeiro momento, tinha sido a luz que banhava a cena, lançada sobre ela diretamente do canto superior esquerdo, envolvendo a sala de banhos do querido Jean-Paul num véu de harmonia e serenidade.

Mas em seguida, o corpo de Marat, sendo o ponto focal da pintura, a atingiu. Marat dividia a tela. A neutralidade do fundo na parte superior que, iluminado aqui, não iluminado ali, esvaziava a cena o suficiente para que os olhos de Mme David se demorassem no que o marido queria que vissem: o corpo pálido, estranhamente jovem agora, quase imaculado e bem desenhado do imenso Marat, médico, jornalista, filósofo e revolucionário que sacrificara tudo o que tinha pelo povo, pelos novos tempos, pela História.

A escuridão acima de Marat aumentava seu desamparo, a sensação de abandono e destacava a falta de propósito de sua partida e as linhas retas que orientavam banheira, chão, mesa e objetos, sua relevância.

O que Mme David via bem na sua frente, ela logo entendeu, era isso mesmo, pura relevância, puro significado. Aquele corpo morto tinha história e lastro, a morte que o envolvia também o legitimava – não que Marat precisasse disso, Charlotte reconhecia.

A cena do crime, Mme David sabia, não era aquela. Não poderia ser e ela estava certa disso a partir da quantidade de sangue que envolvia as botas do marido que chegara em casa no meio daquela triste madrugada, bêbado e aturdido, gemendo ele foi retalhado, amor, retalhado – um exagero que Charlotte colocou na conta do choque.

A lista de nomes que escrevia bem na hora de sua morte, presa à mão sem desejo que a sustentava – como se o pobre Marat, do além-vida, ainda quisesse orientar as mentes e apurações revolucionárias. O braço direito caído para fora da água feita do rosado do sangue, o túmulo dum bravo, equilibrando a pena, também morta, ladeado pela faca, os instrumentos de sua vida, de sua morte.

O pano que cobria a tábua onde o escritor trabalhava era verde. Óbvio demais e, por isso mesmo, tão surpreendente e bem ponderado, o verde da vida, o verde da esperança, o verde do que renasce, contraste eterno ao vermelho também pálido, do pouquíssimo sangue que escorria do peito amado, que manchava papel e o lençol – então mortalha – que protegia a pele tão delicada do contato com a ágata, com o frio, com o intangível, com a morte.

O turbante a envolver a cabeça de Marat fora imerso em azeite desde sempre para aliviar o incômodo de sua condição. Era a touca que as irmãs de caridade levavam por baixo do véu, a virtude, a santidade, a entrega da existência a algo maior, mais duradouro.

Ali estava Marat, sereno, adormecido, quase bonito, numa cena tão limpa de detalhes sórdidos, sangue, medo e dor, que cada um desses elementos berrava com quem observasse a tela. Quem prestasse atenção nos poucos elementos da cena, enxergaria os símbolos de sua retidão, honestidade e dedicação, pena, tinteiro, mesa de madeira. Marat não morrera cercado de luxo, morrera cercado pela sobriedade do trabalho de sua vida.

A faca, discretamente manchada de sangue, era a lembrança de que não, Marat não estava adormecido, seu corpo nu, de um branco sobrenatural, era um corpo sem vida.

Seu bom, seu valoroso amigo não morrera como um velho fraco e doente, assustado. Seu bom e bravo amigo, por suas mãos, teria a morte de um mártir, de um campeão do povo, de um visionário, de um herói.

O corpo de Marat tão combativo e resistente e útil à causa pela qual tinha vivido e morrido, poderia parecer indefeso e só, mas em verdade era ninado e protegido por seu amigo David, uma improvável Virgem Maria a suster e amparar o corpo de seu filho morto.

*

Na mesa de madeira ao lado do corpo, David inscrevera:

À Marat.

Era quase indecente observar tanto amor.

Mon ami, mon ami, mon cher ami.

*

Mme David deu um passo atrás e se voltou na direção dos empregados, assentindo.

Sem uma palavra tinha autorizado Dimitri e seus carregadores para que finalmente carregassem aquele corpo.

Que ele cumprisse o destino que o aguardava nessa vida, na outra.

*

Os livros:

Jacques-Louis David (1748-1825), de Pierre-Nicolas Sainte Fare Garnot, ed. Paris-Musées Association.

Jacques-Louis David: Neoclassicismo e pintura histórica, da Eliane Reynold de Seresin, tradução da Alva Silva, ed. 50Minutes.com

El Cid: O herói da Espanha, do Pierre Corneille, tradução do Antônio Meurer, ed. Principis.

*

Notas:

Renata Lins, querida, obrigada por corrigir meu francês hesitante.

Pierre Corneille foi um dos maiores dramaturgos franceses do século XVII. Sabe o que ele escreveu – partindo dum poema muito, muito antigo? El Cid. Marie-Anne Charlotte Corday d’Armont era parente dele pelo lado materno.

Para fins de estudo, os aprendizes de David fizeram cópias do quadro A morte de Marat. Num deles, a inscrição na mesa ao lado do corpo diz: N’ayant pu me corrompre ils m’onth assassiné, ou Eles não puderam me corromper, então me assassinaram.